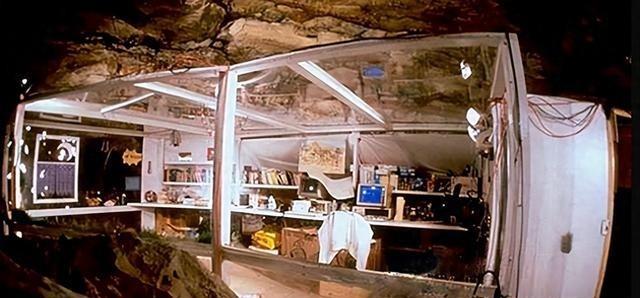

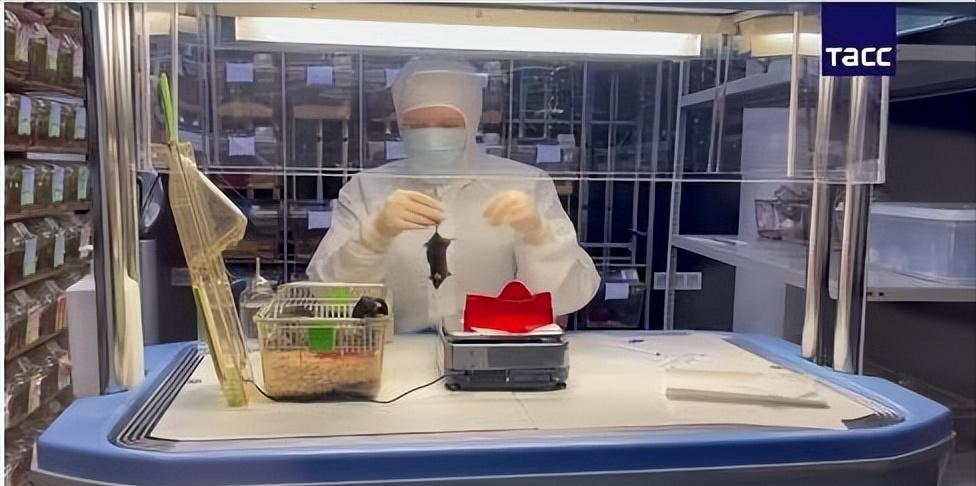

女宇航员在太空上怎么保护隐私?如何满足其他生活需求?自有妙招2024年神舟二十号载人飞船返回舱落地时,不少人盯着直播画面,乘组里的女航天员一出舱就笑着挥手,状态特别好。这时候估计有人跟我一样好奇,她在天宫空间站待了小半年,每天和男同事一起工作,换衣服、休息怎么避开人?每个月那几天,在没重力的地方又该怎么处理?其实翻遍航天报道就知道,这些事早有专门安排,连细节都想得挺周到。先从选航天员说起,不是随便谁都能上太空,女航天员选拔更要考虑后续太空生活需求。中国选航天员不只看体能和专业,还看重团队协作,2023年香港黎家盈博士入选第四批预备航天员就是例子,她搞生物医学,非传统飞行员出身,说明选拔更重多元化能力,能配合太空任务不同需求。而且选上后,上天前得练半年以上模拟训练,光失重环境下用厕所、处理个人卫生,就得反复练到熟练,不然到太空会手忙脚乱。到了空间站,隐私保护靠“专属小空间”。天宫空间站里,每个航天员有固定在舱壁的睡眠舱,像一米多宽的小柜子,里面有固定身体的睡袋,防失重时飘移。关键是有两层遮光帘,拉上后外面完全看不见,空间站监控也不覆盖这区域——地面指挥中心只能看心率、呼吸等生命体征数据,不会盯睡眠舱。女航天员睡眠舱旁还安排了独立卫生间,门能锁,外面有隔音帘,上厕所或洗漱都不怕被打扰。之前王亚平执行神舟十三号任务时提过,她会在睡眠舱放家人照片,拉上帘子像自己的小房间,能缓解太空孤独感。上厕所这刚需,在太空没地球方便,现在太空厕所分尿液和粪便处理系统,女航天员用的尿液收集器是椭圆形漏斗设计,比男航天员的管状收集器更贴合身体,用前调好位置,按开关启动吸力,尿液就进处理装置。这些尿液不浪费,经“环控生保系统”过滤、净化,检测多遍无杂质后,能变饮用水或洗漱水——国际空间站早这么做,中国空间站系统更先进,净化水口感和普通矿泉水差不多。粪便处理更麻烦,得用“阿波罗袋子”,里面提前放杀菌剂,用完封紧,统一存专门储物区,绝不能扔太空,之前有太空垃圾撞坏卫星的例子,现在航天器都严禁乱扔废物。女航天员还有生理期问题,早期担心失重让经血飘起,1963年苏联首位女航天员捷列什科娃上天后,众多女航天员的经历证明,经血排出靠身体肌肉蠕动,和重力无关,不用怕飘。但处理得有专门办法,短期任务如刘洋2012年乘神舟九号,用短期避孕药调周期,避开任务期间经期。长期任务不能总吃药,副作用大,现在空间站备特制太空纸尿裤,用高分子吸收材料,8小时吸收量约是普通卫生巾10倍,用完密封当固态垃圾处理。2023年欧洲航天局女航天员萨曼莎在国际空间站待6个月,经期时向地面申请过半天轻量工作,地面通过加密频道指导调整任务节奏,不用硬扛,挺人性化。洗漱也有讲究,主要是运水贵——一公斤水运上太空约50万元,没法像地球一样洗澡。现在航天员都“擦澡”:用湿毛巾沾点水擦身体,想洗干净就用免洗沐浴露,搓完用干毛巾擦。洗头发更简单,用含植物清洁成分的免洗洗发露,揉一揉去油,再用干毛巾擦掉。空间站还分时段用洗漱区,女航天员可优先选早晚人少的时候,不用挤。2022年美国女航天员妮可・曼在太空修机械臂,换舱外航天服内层时,团队调整舱内人员位置,用临时隔板遮挡,怕换衣服不方便,细节照顾到位。早期航天没这么周到,1983年美国首位女航天员萨莉・赖德上天前,NASA工程师竟问她“要不要带100片卫生棉条”,现在听着像笑话,也能看出当时对女性太空需求了解多浅。不过才几十年,现在女航天员在太空不仅有私密空间,生理期、洗漱等小事都安排明白,天舟货运飞船还专门送“太空面霜”,含防辐射成分,防皮肤在太空老化。现在全球上过太空的人里,女性占比不到11%,但她们的存在不只是完成任务,还逼着航天技术更人性化——比如隐私舱设计、太空卫生用品改进,都因女航天员才慢慢完善。说真的,以前觉得太空探索宏大,离普通人远,了解这些细节才发现,再伟大的事业也得落到“让人过得舒服”上。以后更多女航天员上天,说不定会有更贴心的设计,比如更透气的太空服、更方便的洗漱用品,到时候她们在太空待着,或许就和在地球差不多自在了。那么到最后,你们还有什么看法吗?如果各位看官老爷们已经选择阅读了此文,麻烦您点一下关注,既方便您进行讨论和分享,又能给带来不一样的参与感,感谢各位看官老爷们的支持!